Kernaussagen

-

ERP-Auswahl ist strategisch – falsche Wahl gefährdet Prozesse, Daten und Wettbewerbsfähigkeit.

-

Business-IT-Alignment entscheidet über echten Nutzen – nicht Features allein.

-

DIY erfordert Disziplin, klare Kriterien und Erfahrung – sonst hohes Fehlentscheidungs-Risiko.

-

Auswahlberater sichern Methodik, Branchen-Know-how und Prozess-Alignment.

-

Coaching kombiniert Eigenverantwortung mit externer Expertise – Best Practices und Lernkurve inklusive.

Die Auswahl eines ERP-Systems gehört zu den strategisch wichtigsten IT-Entscheidungen eines Unternehmens. Falsch gewählt, entstehen nicht nur hohe Kosten, sondern auch Risiken für Prozesse, Datenqualität und Wettbewerbsfähigkeit. Studien zeigen, dass ein ungeeignetes ERP-System den Projekterfolg massiv gefährdet und zu Verzögerungen oder gar Scheitern führen kann (Haddara, 2014 [1]).

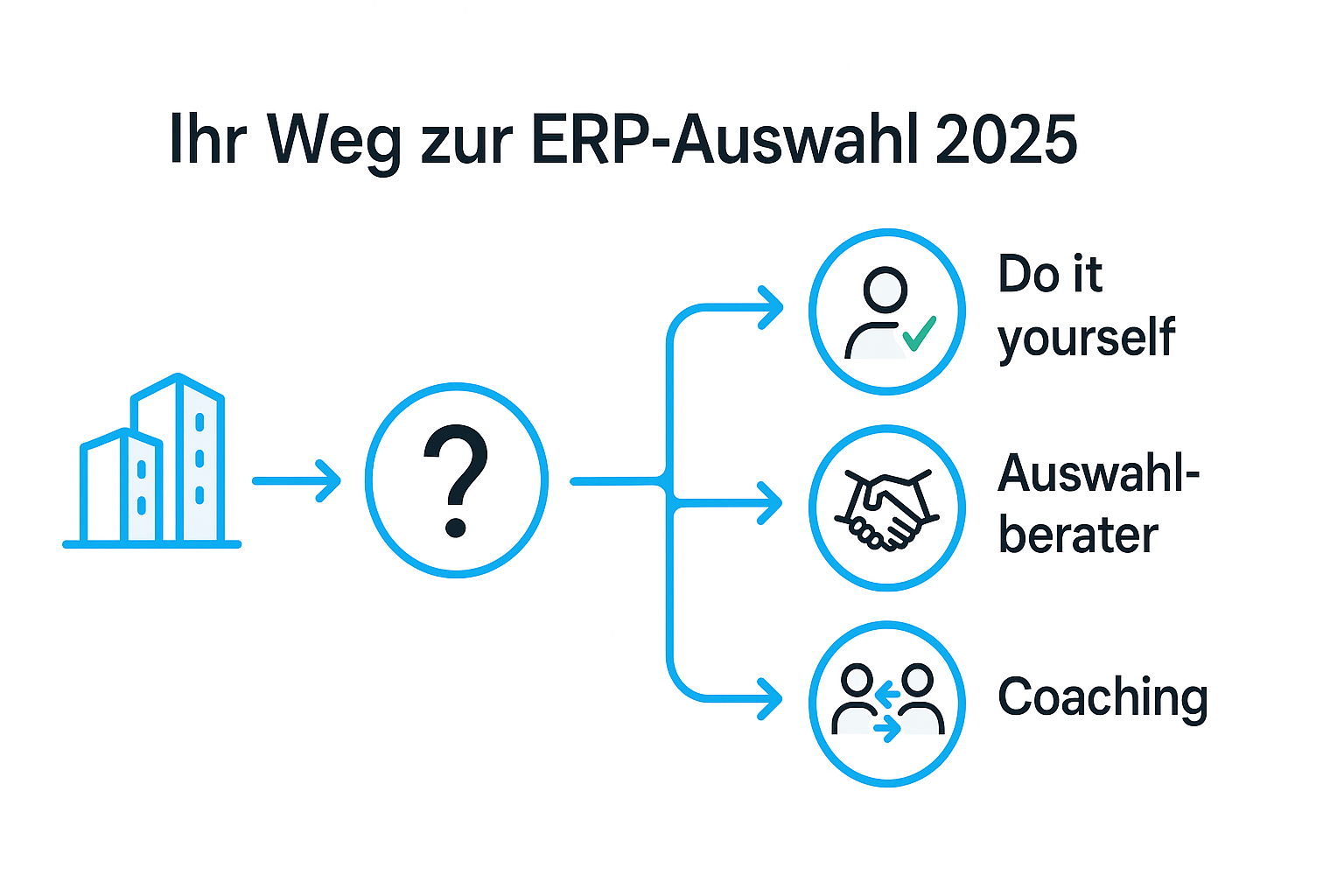

Dabei stehen Unternehmen heute vor der zentralen Frage: Wie gehen wir den Auswahlprozess am besten an? Drei Möglichkeiten stehen offen: die eigenständige Auswahl (DIY), eine coachingsbasierte Zusammenarbeit oder die Beauftragung eines Auswahlberaters. Jeder Ansatz hat Vor- und Nachteile, die von den verfügbaren Ressourcen, den Zielen und der Komplexität des Projekts abhängen.

Wichtig ist zu verstehen: ERP-Auswahl ist kein triviales IT-Einkaufsthema, sondern ein Business-Projekt mit erheblichem strategischem Einfluss. ERP bestimmt, wie ein Unternehmen seine Kernprozesse abbildet, welche Transparenz das Management erhält und wie flexibel es am Markt agieren kann. Forschung betont daher, dass der eigentliche Nutzen von ERP nicht in der Technik, sondern im Business-IT-Alignment liegt – also in der Fähigkeit, Unternehmensstrategie und IT-Systeme konsequent aufeinander abzustimmen (Gefen & Ragowsky, 2005 [3]).

Nur wenn Kriterien wie Funktionalität, Skalierbarkeit, Integrationsfähigkeit und Branchenfit systematisch berücksichtigt werden, lässt sich eine fundierte Entscheidung treffen (Ratkevičius et al., 2013 [2]).

In diesem Beitrag vergleichen wir die drei gängigen Modelle der ERP-Auswahl, zeigen Kriterien und Risiken auf – und geben Ihnen Orientierung, welches Vorgehen zu Ihrer Organisation passt.

Option 1 – Eigenständige Systemauswahl (DIY)

Viele Unternehmen überlegen, die ERP-Auswahl selbständig durchzuführen – ohne externe Begleitung. Auf den ersten Blick wirkt dieser Weg attraktiv: Die Organisation behält volle Kontrolle, vermeidet externe Kosten und baut intern Wissen auf. Doch Selbstauswahl ist nur dann erfolgversprechend, wenn hohes methodisches Know-how vorhanden ist und das Team über die nötige Disziplin im Prozess verfügt.

Voraussetzungen

Wer eine ERP-Auswahl selbst stemmen will, muss in der Lage sein:

- Anforderungen systematisch zu erfassen und zu priorisieren,

- eine objektive Kriterienmatrix zu erstellen, die Funktionalität, technische Aspekte, Integration und Kosten berücksichtigt,

- den Markt hinreichend breit zu screenen und eine belastbare Longlist/Shortlist aufzubauen,

- Anbieterpräsentationen zu strukturieren und vergleichbar zu dokumentieren.

Studien zeigen, dass fehlende oder unsystematische Vorgehensweisen bei der Selbstauswahl häufig zu Problemen führen: falsche Kriteriengewichtung, Übersehen relevanter Anbieter, zu starke Fokussierung auf einzelne Features. Ratkevičius et al. (2013) betonen, dass erfolgreiche Auswahlkriterien weit über reine Funktionalität hinausgehen und auch Implementierungsaspekte, Anbieterreputation, Skalierbarkeit, Total Cost of Ownership und Integrationsfähigkeit umfassen [2].

Risiken

Das größte Risiko liegt darin, dass der Prozess unsystematisch oder biased abläuft. Typische Fallstricke sind:

- Bekanntheits-Bias: Nur Anbieter, die schon im Umfeld bekannt sind, werden berücksichtigt.

- Präferenz-Bias: Einzelne Stakeholder pushen „ihren Favoriten“.

- Prestige-Bias: Große Namen wirken überzeugender als objektive Passung.

- Fehlender Best-Practice-Abgleich: Anforderungen werden zu stark aus der aktuellen Ist-Situation abgeleitet. Ohne den Blick auf etablierte Branchen-Best-Practices besteht die Gefahr, bestehende Ineffizienzen einfach ins neue System zu übertragen – und die Chancen für Prozessinnovationen ungenutzt zu lassen.

Empirische Analysen zeigen, dass genau solche Bias-Effekte zu Fehlentscheidungen führen können, wenn keine neutrale Methodik zum Einsatz kommt (Jamieson, 2005 [4]). Haddara (2014) warnt sogar, dass die Wahl eines ungeeigneten ERP-Systems nahezu zwangsläufig zu Verzögerungen oder Scheitern des Gesamtprojekts führt [1].

Wann sich dieser Ansatz eignet

Selbstauswahl kann ein gangbarer Weg sein, wenn:

- die Anforderungen klar umrissen und eher standardisiert sind,

- interne Teams Erfahrung mit systematischen Auswahlverfahren haben,

- nur wenige Stakeholdergruppen involviert sind,

- das Risiko überschaubar bleibt (z. B. bei kleineren Projekten oder Ergänzungslösungen).

Rolle von Tools

Um Risiken zu minimieren, setzen Unternehmen zunehmend auf digitale Tools, die Matching, Szenario-Bewertung und Dokumentation unterstützen. Diese Werkzeuge helfen, Markttransparenz zu gewinnen und eine neutrale Vergleichsbasis zu schaffen. Sie ersetzen jedoch nicht die methodische Disziplin, sondern verstärken deren Wirkung.

Option 2 – Auswahlberater: Methodik, Branchen-Know-how und Business Alignment

Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, einen externen Auswahlberater einzuschalten. Die Erwartung: Entlastung der eigenen Teams, schnellere Ergebnisse, geringeres Risiko. Doch der eigentliche Mehrwert eines guten Auswahlberaters liegt weit über der reinen Zeitersparnis.

Was ein Auswahlberater leistet

- Methodische Führung: Ein strukturierter Auswahlprozess mit klaren Phasen (Anforderungsdefinition, Longlist/Shortlist, Anbieterpräsentationen, Bewertung, Vertragsphase).

- Markt- und Branchenkenntnis: Ein guter Berater kennt die Anbieterlandschaft und die spezifischen Herausforderungen der jeweiligen Branche.

- Business Alignment: Beratung bedeutet nicht nur, Software zu vergleichen, sondern die Geschäftsziele in den Mittelpunkt zu stellen und die ERP-Strategie mit den Unternehmenszielen zu verzahnen. Studien zeigen, dass der Erfolg von ERP-Projekten maßgeblich davon abhängt, ob die Auswahl auf Business-Benefits und nicht auf reinen IT-Aspekten beruht (Molnár, Szabó & Benczúr, 2013 [5]).

Kriterien für einen guten Auswahlberater

- Erfahrung und Referenzen: Nachweisbare ERP-Auswahlprojekte in ähnlicher Größe und Branche.

- Methodik: Klare Vorgehensmodelle mit überprüfbaren Artefakten (Anforderungskatalog, Bewertungsmatrix, Demo-Skripte).

- Unabhängigkeit: Keine versteckten Partnerschaften mit Softwareanbietern.

- Branchen- und Prozessverständnis: Fähigkeit, Verbesserungs- und Entwicklungspotenziale des Unternehmens zu erkennen und in die Auswahl einzubeziehen.

- Transparenz: Offene Kommunikation über Kriterien, Zwischenergebnisse und Risiken.

Darauf sollten Sie achten – Red Flags

- Fokus nur auf Zeit- und Ressourcenschonung, ohne echte Prozess- und Businesskompetenz.

- Fehlende Transparenz bei der Bewertungsmethodik.

- „One-size-fits-all“-Ansatz ohne individuelle Anpassung.

- Abhängigkeit von bestimmten Herstellern oder Produkten.

In welchen Fällen ein Auswahlberater sinnvoll ist

- Bei komplexen Projekten mit vielen Stakeholdern und Prozessen.

- Wenn das Unternehmen wenig interne Erfahrung mit ERP-Auswahl hat.

- Bei strategisch kritischen Projekten, in denen es um Neuausrichtung oder internationales Rollout geht.

- Wenn Business-IT-Alignment aktiv gestaltet werden soll.

Grenzen des Modells

Für kleinere Unternehmen mit standardisierten Anforderungen kann eine Vollberatung überdimensioniert sein. Hier reicht oft ein schlankerer Ansatz – oder eben ein Coaching-Modell, das Eigenleistung und externe Expertise kombiniert.

Option 3 – Coaching: Eigenverantwortung mit methodischer Sicherheit

Zwischen Selbstauswahl und klassischer Beratung etabliert sich immer stärker ein dritter Weg: Coaching. Hier übernimmt das Unternehmen die Steuerung des Auswahlprozesses selbst, während ein erfahrener Coach punktuell unterstützt. Das Modell verbindet die Vorteile von Eigenverantwortung und interner Kompetenzentwicklung mit der methodischen Sicherheit externer Expertise.

Was Coaching ausmacht

- Eigenverantwortung: Die Organisation behält die volle Steuerung und Transparenz.

- Methodische Qualität: Der Coach sorgt dafür, dass Best Practices, strukturierte Bewertungsmethoden und ein Abgleich mit Branchenstandards eingehalten werden.

- Flexibilität: Unterstützung erfolgt genau dort, wo Bedarf ist – von einzelnen Check-ups über Workshop-Bausteine bis zu einem digital begleiteten Prozess.

- Gemeinsamer Blick: Kunde und Coach arbeiten mit denselben Informationen und Entscheidungsgrundlagen, z. B. über eine gemeinsame Plattform.

Vorteile und Chancen

- Qualitätssicherung: Coaching reduziert Risiken wie fehlenden Best-Practice-Abgleich oder unbewusste Auswahl-Biases. Studien belegen, dass semi-strukturierte, tailoring-basierte Ansätze die Entscheidungsqualität gegenüber reinem DIY deutlich erhöhen (Khaled & Idrissi, 2012 [6]).

- Capability-Aufbau: Teams lernen, wie strukturierte Auswahl funktioniert – ein Wissen, das auch für spätere Projekte wertvoll ist.

- Kosten-Nutzen-Balance: Coaching ist schlanker als Vollberatung, aber deutlich sicherer als reine Selbstauswahl.

- Attraktiv für den Mittelstand: Gerade Unternehmen mit begrenzten Ressourcen, die dennoch Wert auf Professionalität legen, profitieren von dieser Form.

Kriterien, wann Coaching sinnvoll ist

- Interne Disziplin: Es gibt Bereitschaft und Ressourcen, den Prozess aktiv zu führen.

- Ergänzende Expertise: Methoden-Know-how, Marktkenntnis oder Erfahrung mit ERP-Einführungen fehlen intern und können durch punktuelle Begleitung ausgeglichen werden.

- Komplexität im mittleren Bereich: Nicht trivial genug für reine Selbstauswahl, nicht komplex genug für Vollberatung.

- Entwicklungsbereitschaft: Das Unternehmen möchte den Auswahlprozess zugleich nutzen, um sich organisatorisch weiterzuentwickeln.

Rolle von Tools

Gerade im Coaching-Modell sind digitale Plattformen ein Schlüssel. Sie stellen sicher, dass Coach und Kunde jederzeit mit denselben Informationen arbeiten – von Anforderungen über Anbieterbewertungen bis zu Präsentationsauswertungen. Beispiel: Mit einem strukturierten Selection-Portal kann der Coach auf Augenhöhe Feedback geben, ohne dass der Kunde Verantwortung abgibt.

Der passende Weg hängt von Ihrer Situation ab

Die Auswahl eines ERP-Systems ist kein IT-Einkauf, sondern ein strategisches Business-Projekt. Ob Sie den Prozess selbständig steuern, punktuell im Coaching begleitet werden oder auf einen Auswahlberater setzen – entscheidend ist, dass der Weg zu Ihrer Organisation passt.

Wer klare, eher standardisierte Anforderungen hat, kann mit Disziplin und den richtigen Tools auch selbst fundierte Ergebnisse erzielen. Bei komplexen Projekten mit vielen Stakeholdern bringt ein erfahrener Auswahlberater den größten Mehrwert, weil er Business-Ziele mit IT-Strategie verzahnt. Für viele Unternehmen liegt die Balance jedoch im Coaching-Modell: maximale Eigenverantwortung bei gleichzeitig abgesicherter Methodik und Best-Practice-Orientierung.

Wichtig ist in jedem Fall, dass Ihre Entscheidung nachvollziehbar dokumentiert, auf klaren Kriterien basiert und echte Entwicklungsperspektiven für Ihr Unternehmen eröffnet.

Machen Sie den ERP-Selbsttest 2025

Welche Vorgehensoption passt zu Ihnen?

Mit unserem ERP-Selbsttest 2025 finden Sie in wenigen Schritten heraus, ob Selbstauswahl, Coaching oder die Arbeit mit einem Auswahlberater am besten zu Ihrer Organisation passt.

Und wenn Sie konkret über eine Zusammenarbeit mit einem Berater nachdenken: Nutzen Sie zusätzlich unsere Checkliste „So erkennen Sie einen guten ERP-Auswahlberater“ – damit Sie schnell prüfen können, ob ein potenzieller Partner wirklich zu Ihnen passt.

FAQ – ERP-Auswahl 2025

Was ist 2025 der effizienteste Weg zur ERP-Auswahl?

Ein fokussierter, methodisch geführter Trichter: (a) Ziele, Muss-Kriterien und zentrale Geschäftsprozesse klären; (b) Longlist (10–15) per Desk-Research und KI-basierter Vorauswahl (z. B. mit Find-Your-Software) screenen; (c) Shortlist (3–5) bilden; (d) szenariobasierte Demos mit einheitlicher Bewertungsmatrix durchführen; (e) TCO-Vergleich und Risiko-/Fit-Bewertung abschließen. Wichtig: früh priorisieren (Funktionen, Branchenfit, Integrationen, Technologie, Anbietererfahrung) und Entscheidungen dokumentieren.

Wie viele Anbieter gehören realistisch in die Shortlist – und warum?

Praktikabel sind 3 bis 5 Anbieter – genug Varianz für belastbare Vergleiche, ohne Teams zu überlasten. Grundlage sind harte Kriterien: funktionale Abdeckung eurer Kernprozesse, Branchenexpertise (Referenzen, Best‑Practice‑Templates), Technologie & Architektur (API, Erweiterbarkeit, Cloud/On‑Prem), Anbietererfahrung (Teamgröße, Delivery‑Modell, Partnernetz) sowie Roadmap‑Passung. Ein zu weiter Kreis erhöht Entscheidungsrauschen; ein zu enger birgt Blind Spots.

Wie sollten Anbieter-Demos aufgebaut sein, damit sie methodisch belastbar und vergleichbar sind?

Szenario statt Show: Definiert 6–10 priorisierte Geschäftsvorfälle (End‑to‑End), übergebt ein Demo‑Skript mit Must‑/Should‑Haves und Testdaten, fordert Nachweise aus dem System statt Folien und dokumentiert Annahmen/Workarounds. Bewertet je Szenario nach vorgegebener Scoring‑Logik (z. B. 0–5) plus Risiken/Abhängigkeiten. Einheitliche Moderation, Zeitfenster und Q&A‑Slots sichern Vergleichbarkeit – das ist die methodische Fundierung.

Was sind die häufigsten Fehler in der ERP-Auswahl – und wie vermeidet man sie?

Typisch: zu breite Suche ohne Prioritäten, Wunschlisten statt Kernprozesse, unstrukturierte Demos, kein TCO‑Blick, zu spätes Einbinden der Fachbereiche sowie fehlende Risikologik (Customizing‑Last, Integrationen, Change‑Aufwand). Gegenmittel: klarer Auswahlpfad, harte Muss‑Kriterien, szenariogeführte Demos, TCO‑Vergleich über 5–7 Jahre, frühe Einbindung von Key‑Usern und ein Risikoregister mit Maßnahmen und Ownern.

Wie vergleicht man Kosten fair – Angebotspreise vs. TCO?

Entscheidend ist die TCO‑Sicht: Lizenzen/Abos, Implementierung & Migration, Add‑ons, Integrationen (inkl. API‑Pflege), Betrieb (Cloud/On‑Prem), interne Aufwände (Key‑User‑Zeit), Schulungen/Adoption und Upgrade‑/Change‑Kosten. Angebotspreise sind Momentaufnahmen; TCO bildet die realen Gesamtkosten über 5–7 Jahre ab und sollte um Nutzen‑/ROI‑Profile (z. B. Prozesszeit, Fehlerquote, Transparenz) ergänzt werden.

Welche Kriterien gehören zwingend in die Bewertungsmatrix?

Fünf Hauptblöcke: (1) Funktionale Abdeckung eurer Top‑Prozesse (Muss/Should, Fit‑Grad); (2) Branchenfit & Referenzen (Templates, regulatorische Besonderheiten, Best Practices); (3) Technologie & Architektur (API, Erweiterbarkeit, Datenmodell, Upgrade‑Fähigkeit, Security); (4) Anbieter & Delivery (Erfahrung im Segment, Partnernetz, Projekt‑Setup, Support‑SLAs); (5) Wirtschaftlichkeit & Risiko (TCO, Roadmap‑Deckung, Abhängigkeiten, Change‑Aufwand). Transparente Gewichtung + Szenario‑Scores ergeben ein nachvollziehbares Gesamtbild.

Quellen

- Haddara, M. (2014). ERP selection: The SMART way. Procedia Technology, 16, 394–403. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.105

- Ratkevičius, D., Ratkevičius, Č., & Skyrius, R. (2013). ERP selection criteria: Theoretical and practical views. Ekonomika, 91(2), 97–108.

- Gefen, D., & Ragowsky, A. (2005). A multi-level approach to measuring the benefits of an ERP system in manufacturing firms. Information Systems Management, 22(1), 18–25. https://doi.org/10.1201/1078/44912.22.1.20051201/85735.3

- Jamieson, K. (2005). Good Intuition or Fear and Uncertainty: The Effects of Bias on ERP Selection Decisions (Case study). Information Systems Professional, 9(2), 49–69.

- Molnár, B., Szabó, G., & Benczúr, A. (2013). Selection process of ERP systems. Business Systems Research, 4(1), 36–48. https://doi.org/10.2478/bsrj-2013-0004

- Khaled, A., & Idrissi, M. A. J. (2012). A semi-structured tailoring-driven approach for ERP selection. arXiv preprint arXiv:1211.2445. https://arxiv.org/abs/1211.2445

Titel:

Untertitel

Nutzen Sie die Vorlage, um Transparenz zu schaffen – bevor Komplexität zur Routine wird.

Quellen

- D’Costa, N. (2024). The $50 Billion ERP Failure – Why CFOs Still Reach for Excel Instead. noeldcosta.com.