Kernaussagen

-

Upgrade bietet Vertrautheit, Neustart eröffnet nachhaltige Prozess- und Strukturverbesserungen.

-

Strategischer Fit entscheidet über die Zukunftsfähigkeit des ERP – Features allein reichen nicht.

-

Technologische Tragfähigkeit bestimmt Integrationen, Datenqualität und Betriebssicherheit.

-

TCO zeigt langfristige Kosten und Risiken – kurzfristige Einsparungen sind trügerisch.

-

Mitarbeiterakzeptanz und Change-Kultur sind Hebel für tatsächliche Produktivitätsgewinne.

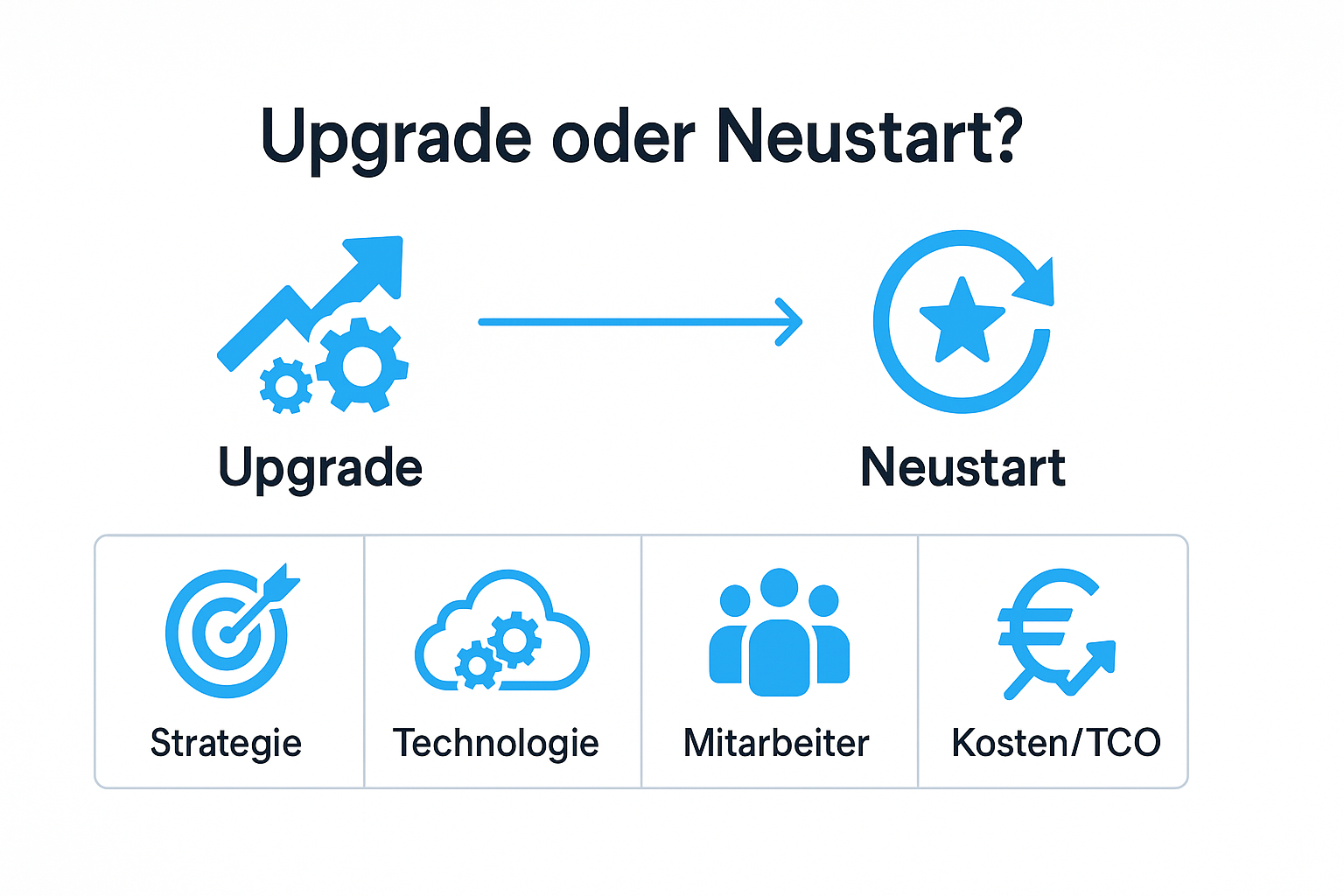

Upgrade oder Neustart? Spätestens wenn ein größerer Versionssprung ansteht, individuelle Anpassungen das System „in Form halten“, oder schlicht über längere Zeit kein Update mehr durchgeführt wurde, steht diese Frage im Raum. Und sie ist relevant: Es geht nicht nur um Software, sondern darum, wie gut Ihr ERP in den nächsten Jahren Wachstum, Effizienz und Steuerbarkeit trägt. Zur Klarstellung: Dieser Beitrag bezieht sich nicht auf kleinere Wartungsupdates oder Patches, sondern auf substantielle Upgrades bzw. auf die Neueinführung eines Systems.

In der Praxis wirkt das Upgrade oft wie der naheliegende Weg: Teams sind eingespielt, Oberflächen vertraut, die Umstellung scheint beherrschbar. Gleichzeitig wissen viele Unternehmen: Der leichteste Weg ist nicht automatisch der beste. Eine Neueinführung eröffnet die Chance, Best Practices zu verankern, Schattenprozesse abzubauen und die Systemlandschaft auf ein solides Fundament zu stellen – kostet aber Fokus und Energie. Und nicht selten gilt: Bei großen Versionssprüngen kommt ein „Upgrade“ einem Re-Implementation-Projekt sehr nahe. [4]

Damit aus Bauchgefühl eine tragfähige Entscheidung wird, betrachten wir die Frage systematisch – aus vier Blickwinkeln, die zusammen ein vollständiges Bild ergeben:

- Strategie: Zahlt das ERP auf Ihre Zielbild-Fähigkeiten ein – in Ihrer Branche und mit Blick auf die nächsten Jahre?

- Technologie: Trägt die Architektur durchgängige Prozesse, Integrationen und Daten – ohne Sonderwege?

- Mitarbeiter: Wie gut lässt sich die Veränderung annehmen – und nutzt sie das Know-how Ihrer Key-User sinnvoll?

- Kosten/TCO: Was bedeutet die Entscheidung kurzfristig und langfristig – im Projekt, im Betrieb und in der Produktivität?

Unser Ziel ist es, Ihnen eine klare Entscheidungsgrundlage zu bieten: nachvollziehbar, praxisnah und auf Ihr Geschäftsmodell sowie Ihre Systemlandschaft ausgerichtet. So entsteht Orientierung, die trägt.

Strategische Perspektive: Upgrade oder Neustart – was zahlt besser auf Ihr Zielbild ein?

Der Kern der Entscheidung liegt nicht in heutigen Features, sondern darin, welche Fähigkeiten Ihr Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich braucht – und wie verlässlich Ihr ERP diese Fähigkeiten standardnahermöglicht. Entscheider sollten dabei weniger in Modulen, sondern in Capabilities denken: etwa Make-to-Order global, Subscription Billing, CPQ für Varianten, E-Commerce/MES/PLM-Integration, Service & Field Operations oder Supply-Chain-Visibility.

1) Branchen-Fit zuerst: Hersteller- und Ökosystemstrategie ist nur so gut wie ihr Branchenfokus

Der Branchenfokus entscheidet, ob Sie von Best-Practice-Standards profitieren oder dauerhaft Sonderwege gehen müssen. [1] [2] Ein Upgrade ist nur dann sinnvoll, wenn der Hersteller in Ihrer Branche erkennbar investiert – also über eine belastbare Branchen-Roadmap verfügt, Referenzen in Ihrem Sub-Segment nachweisen kann, zertifizierte Add-ons anbietet und Partner im Ökosystem vorhanden sind, die Ihre Prozesse verstehen. Ohne diese Tiefe zahlen Sie womöglich für Innovation, die an Ihren Engpässen vorbeigeht.

2) Zukunftssicherheit: Pflege, Roadmap-Glaubwürdigkeit, Supportfenster

Sobald ein Upgrade den Charakter eines großen Projekts annimmt – etwa durch einen Versionssprung, tiefes Customizing oder gar einen Architekturwechsel – stellt sich die Frage nach der Zukunftssicherheit. Zentrale Kriterien sind eine glaubwürdige Roadmap (nicht bloß Feature-Listen, sondern Entwicklungsrichtungen wie Cloud-/API-First, Automatisierung, KI-Fähigkeiten und branchenspezifische Templates) sowie transparente Zusagen zu Support, Migrationspfaden und Tooling. [3] Wichtig ist außerdem: Lassen Sie sich die Versprechen des Herstellers vorab schriftlich bestätigen und fixieren – zum Beispiel zu Aufwand, Scope und Migrationsszenarien. [4] Ein „verbogenes“ System kann ein Upgrade leicht zur Kostenfalle machen. Gerade in Multi-Tenant-Cloud-Umgebungen sinkt die Toleranz für tiefes Customizing; Erweiterungen müssen klar standardnah umsetzbar sein.

3) Rolle des ERP in der Zielarchitektur: Core ERP, Composable Landscape, Datenstrategie

Der Zeitpunkt einer Entscheidung ist zugleich eine Chance, die Zielarchitektur zu schärfen. Definieren Sie, was im ERP-Kern bleiben soll – etwa Stammdaten und primäre Transaktionen – und welche Bereiche Sie bewusst über spezialisierte Systeme abbilden wollen, etwa CPQ, WMS oder Service. Prüfen Sie außerdem, ob Ihr ERP eine moderne Integrationslogik unterstützt (API-First, Events, iPaaS) und ob es Datenqualität, Governance und Echtzeit-Anforderungen zuverlässig trägt. Wenn Ihr aktuelles ERP ein robuster Kern in einer Composable-Landschaft sein kann, spricht viel für ein Upgrade. Blockiert die Architektur dagegen Integrationen und Datenflüsse systematisch, wird der Neustart zum Hebel, um Ihr Zielbild zu erreichen. [5]

4) Strategy-Fit vs. Change: Prozess-Standardisierung als Hebel – nicht als Selbstzweck

Ein verbreiteter Irrtum lautet: „Upgrade bedeutet weniger Change.“ Das stimmt nur dann, wenn Sie heute bereits standardnah und marktgerecht arbeiten. Ein Upgrade bewahrt in diesem Fall Vertrautheit und reduziert Reibung. Ein Neustart eröffnet hingegen den Raum, Best Practices konsequent zu übernehmen, Schattenprozesse zu eliminieren und Organisationsstrukturen neu zu gestalten – etwa durch End-to-End-Ownership statt funktionsgetriebener Silos. Wichtig ist, bewusst zu entscheiden, wo Standardisierung Effizienz und Skalierbarkeit bringt und wo Differenzierung echten Wettbewerbsvorteil schafft.

Technologie-Perspektive: Wie tragfähig ist Ihr ERP für die nächsten Jahre?

Technologie ist kein Selbstzweck – sie entscheidet darüber, ob Ihr ERP-System künftige Anforderungen zuverlässig trägt oder ob es jedes Mal teure Sonderwege braucht. Im Kern geht es um Architektur, Integrationen, Daten, Betrieb und die Beherrschbarkeit des gesamten Lebenszyklus.

1) Architektur-Fit: Clean Core statt Abhängigkeiten

Die zentrale Frage lautet: Wie flexibel bleibt Ihr ERP in den kommenden Jahren? Je standardnäher die Erweiterungen, desto planbarer die Upgrades. Systeme, die klare Leitplanken für Erweiterungen vorgeben und den Großteil der Anforderungen über Konfiguration statt Programmierung abbilden, lassen sich ohne Großprojekt aktuell halten.

2) Integrationsfähigkeit: Reibungslose End-to-End-Prozesse

Ein ERP ist nur so stark wie seine Schnittstellen. Es muss Ihre End-to-End-Prozesse über Vertrieb, Produktion, Logistik und Service hinweg tragen – auch im Zusammenspiel mit Spezialsystemen wie CPQ, MES oder WMS. Entscheidend ist eine unaufgeregte Anbindung: stabile Prozessketten, nachvollziehbares Fehlerhandling und keine Excel-Zwischenlösungen. Wer hier Abstriche macht, riskiert operative Brüche und Intransparenz.

3) Daten & Transparenz: Verlässliche Grundlage für Entscheidungen

Führungskräfte brauchen belastbare Informationen – nicht Wochen später, sondern zeitnah. Dazu gehört eine saubere Stammdatenbasis, klar geregelte Verantwortlichkeiten und die Fähigkeit, operative Daten ohne Bastelei in Reporting- und Planungssysteme auszuleiten. [6] Nur so entstehen aktuelle, vertrauenswürdige Zahlen für Steuerung und Forecast.

4) Betriebsmodell: Cloud-Kadenz und Shopfloor-Realität

Gerade in Cloud-Szenarien ist der Betriebsrhythmus ein kritischer Faktor. Passen die Release-Zyklen, Wartungsfenster und Update-Kadenzen zur Realität Ihres Unternehmens? In der Fertigung oder Logistik kann schon ein ungeplantes Update zum Risiko für die Lieferfähigkeit werden. Wichtig sind daher planbare Zeitfenster, getestete Umgebungen und gesicherte Rücksprungoptionen, um den laufenden Betrieb abzusichern.

5) Beherrschbarkeit des Lebenszyklus: Migration und Betrieb ohne Drama

Technologie zeigt ihre Stärke nicht nur bei der Einführung, sondern auch im täglichen Betrieb. Unternehmen brauchen erprobte Werkzeuge für Migration, Tests und Qualitätssicherung, die einen sicheren Betrieb gewährleisten. Wenn Änderungen nur „am lebenden System“ getestet werden können oder Kosten und Kapazitäten im Betrieb intransparent sind, steigen Risiken und Folgekosten. Transparenz, Testautomatisierung und klare Betriebskostenmodelle sind hier entscheidend.

Kosten- & TCO-Perspektive: Was bedeutet die Entscheidung kurz- und langfristig?

Kosten sind oft der erste Blickwinkel – aber sie sind nur eine von mehreren Perspektiven. Entscheider sehen häufig die Angebotssumme und leiten daraus ab, ob ein Projekt „teuer“ oder „günstig“ ist. Das greift zu kurz. Für eine tragfähige Entscheidung braucht es den Blick auf die Total Cost of Ownership (TCO): Projektkosten, laufenden Betrieb, Automatisierungs- und Integrationseffekte, Risiken und die Opportunitätskosten des Weiter-so [7] . Erst wenn diese Bausteine zusammenspielen, ergibt sich ein realistisches Bild. [8]

1) Projektkosten (CapEx): Was steht auf der ersten Rechnung?

Projektkosten prägen das erste Gefühl für den Aufwand. Ein Upgrade wirkt hier oft günstiger, weil Teams bereits mit Logik und Oberflächen vertraut sind und weniger Schulungsaufwand entsteht – zumindest solange der Versionssprung überschaubar bleibt. Werden jedoch stark angepasste Prozesse mitgeschleppt, verlagern sich Kosten in die Zukunft, etwa durch höhere Test- und Anpassungszyklen bei jedem Release. Eine Neueinführung startet dagegen mit höheren Einmalkosten für Auswahl, Einführung, Migration und Training, schafft aber langfristig die Basis für Standardnähe und ein stabileres Lifecycle-Management.

2) Betriebskosten (OpEx): Was kostet uns das System jedes Jahr?

Die jährlichen Aufwände sind der stille Treiber der Wirtschaftlichkeit. Bei einem Upgrade bleiben Betriebsmodelle vertraut und die Kosten kurzfristig meist überschaubar. Auf Dauer können jedoch Altlasten wie individuelle Erweiterungen, komplexe Tests und Partnerabhängigkeiten den Betrieb verteuern. Ein Neustart bringt anfangs Umstellungskosten mit sich – insbesondere bei einem Wechsel auf ein neues Betriebsmodell, häufig Cloud. Langfristig profitieren Unternehmen aber von planbaren und oft niedrigeren Betriebskosten, wenn Standardisierung und Automatisierung greifen.

3) Automatisierung & Integrationen: Wo entsteht die Produktivitätsdividende?

Die eigentlichen TCO-Effekte liegen in den Prozessen. Ein Upgrade kann kurzfristig Entlastung bringen, wenn neue Versionen bessere Workflows oder Schnittstellen mitliefern. Bleiben jedoch Schattenprozesse bestehen, bleibt auch der Nutzen begrenzt. Eine Neueinführung erfordert zunächst mehr Konzeptionsarbeit, bietet aber langfristig den größeren Hebel: weniger manuelle Tätigkeiten, stabilere Prozessketten, geringere Fehlerquoten und schnellere Durchläufe – alles Faktoren, die Stückkosten und Time-to-Market direkt beeinflussen.

4) Risiko & Folgekosten: Was zahlen wir für Unsicherheit und Störungen?

Risiken sind selten Teil des Business Case, haben aber oft den größten Hebel. Ein Upgrade vermittelt kurzfristig Sicherheit, weil die Umgebung vertraut ist. Doch wenn Sonderfälle bei jedem Release nachgezogen werden müssen, steigen die Folgekosten – sei es durch aufwendige Tests, operative Störungen oder personelle Abhängigkeiten von Spezial-Know-how. Eine Neueinführung birgt zunächst Projektrisiken wie Datenmigration und Schulung, reduziert langfristig aber die operative Unsicherheit. Standardisierung, klare Architektur und moderne Testwerkzeuge machen Aufwand und Störungen besser planbar.

5) Opportunitätskosten: Was kostet es, wenn wir nichts ändern?

Die unterschätzte Kostenkomponente sind die Routinen, die im Alltag Ressourcen binden. Ein Upgrade ist schnell umgesetzt und kann kurzfristig sichtbare Verbesserungen bringen – etwa wenn bekannte Schwachstellen in der neuen Version behoben sind. Bleiben jedoch Excel-Ökosysteme, Medienbrüche oder Doppelpflege bestehen, zahlt die Organisation langfristig mit gebundenen Kapazitäten, Fehlern und Verzögerungen. Eine Neueinführung zwingt dazu, Prozesse zu bereinigen, Verantwortlichkeiten zu klären und Datenqualität zu heben. Das kostet zunächst Kraft, führt langfristig aber zu strukturellen Einsparungen, weil weniger Nacharbeit und Schleifen notwendig sind.

Mitarbeiter-Perspektive: Akzeptanz und Know-how als Erfolgsfaktor

ERP-Entscheidungen sind nicht nur Technologieprojekte, sondern Veränderungsprojekte. Deshalb spielt die Mitarbeiter-Perspektive eine zentrale Rolle: Wie stark belasten Sie Ihre Organisation mit dem Vorhaben – und wie sehr können Sie auf vorhandenes Know-how aufbauen?

1) Vertrautheit und Key-User-Kompetenz

Ein Upgrade nutzt bestehendes Wissen: Key-User sind mit Prozessen, Masken und Begriffen vertraut, wodurch Einarbeitung und Schulung schlanker wirken. Die Kehrseite: Altes Denken wird oft mitgeschleppt. Eine Neueinführung bricht diesen Zyklus auf, erfordert aber deutlich mehr Lernbereitschaft und Coaching.

2) Veränderungsbereitschaft und Kultur

Organisationen unterscheiden sich darin, wie gut sie Change aufnehmen. Ein Upgrade wirkt beherrschbarer, wenn Ihre Teams eher risikoavers sind oder viele parallele Initiativen laufen. Ein Neustart ist dagegen die Chance, Rollen und Verantwortlichkeiten neu zu schneiden und veraltete Routinen abzulösen – sinnvoll, wenn Veränderungsbereitschaft vorhanden ist.

3) Akzeptanz und Motivation

Mitarbeiter akzeptieren ein ERP-System dann, wenn es ihnen die Arbeit erleichtert. Bleiben Schattenprozesse bestehen, sinkt die Motivation – unabhängig von der Technik. Eine Neueinführung ist hier oft die bessere Gelegenheit, Medienbrüche abzuschaffen und Prozesse end-to-end nutzerfreundlicher zu gestalten.

Fazit: Upgrade oder Neustart – die Entscheidung muss tragfähig sein

Ob Upgrade oder Neueinführung der richtige Weg ist, hängt nie an einem einzelnen Kriterium. Erst das Zusammenspiel aus Strategie-Fit, technologischer Tragfähigkeit, Mitarbeiterakzeptanz und TCO ergibt ein vollständiges Bild. Wichtig ist: Ein vermeintlich leichter Weg kann sich langfristig als Sackgasse entpuppen, während ein größerer Schritt die Chance eröffnet, die Organisation neu aufzustellen und nachhaltig produktiver zu werden.

So gehen Sie strukturiert vor

Unternehmen, die diese Entscheidung fundiert treffen wollen, sollten drei Dinge kombinieren:

- Ein Zielbild entwickeln, welche Fähigkeiten in den nächsten Jahren entscheidend sind

- Eine Delta-Analyse durchführen, um das aktuelle System realistisch mit verfügbaren Standardsystemen zu vergleichen [9] [10]

- Ein Bewertungsschema nutzen, das Strategie, Technologie, Mitarbeiter und Kosten gleichwertig berücksichtigt

Ihr nächster Schritt

Um diesen Prozess zu erleichtern, stellen wir Ihnen eine Checkliste „Upgrade oder Neustart“ zur Verfügung. Sie hilft dabei, die relevanten Fragen kompakt zu bewerten und die Diskussion im Managementteam zu strukturieren. Wer darüber hinaus einen schnellen Marktüberblick und eine belastbare Delta-Analyse benötigt, kann dies direkt im Find-Your-ERP abbilden – neutral, vergleichbar und in wenigen Minuten ausgewertet.

Ihr Entscheidungs-Toolkit zum Download

Die Frage „Upgrade oder Neustart?“ lässt sich nicht mit einem schnellen Bauchgefühl beantworten. Damit Sie eine fundierte Grundlage für Ihre Management-Entscheidung haben, haben wir ein kompaktes Toolkit zusammengestellt:

Was Sie im Paket erwartet:

- Executive-Checkliste: Vier Perspektiven (Strategie, Technologie, Mitarbeiter, Kosten/TCO) – bewertet per Ampel.

- Red & Green Flags: Kompakte Übersicht der wichtigsten Warnsignale und Erfolgsindikatoren.

- Pro-/Contra-Vergleich: Stärken und Schwächen von Upgrade vs. Neustart auf einen Blick.

- TCO-Arbeitsblatt (Tabelle): Alle relevanten Kostenblöcke kurz- und langfristig strukturiert erfassen und vergleichen.

- Vendor-Commitments-Vorlage: Welche Zusagen Sie vorab klären und fixieren sollten.

- Szenario-Set als Beispiel: Typische End-to-End-Prozesse, die Sie als Grundlage nutzen können.

Mit diesem Toolkit können Sie Ihre Optionen strukturiert bewerten, Szenarien dokumentieren und eine Entscheidungsvorlage für das Management erstellen – schnell, nachvollziehbar und praxisnah.

FAQ Upgrade und Neueinführung

Ist ein ERP-Upgrade immer günstiger als eine Neueinführung?

Kurzfristig oft ja. Langfristig hängt es jedoch von Standardnähe, Integrationen und Release-Planbarkeit ab. Alt-Customizing kann Upgrades verteuern.

Wann wird ein Upgrade faktisch zur Neueinführung?Item #2

Wenn ein Generationssprung, ein Architekturwechsel oder starkes Alt-Customizing vorliegt. Dann entspricht der Aufwand praktisch einer Neuimplementierung.

Wann ist ein ERP-Upgrade die bessere Wahl?

Wenn Ihr ERP standardnah, gut integrierbar und noch zukunftsfähig ist. Dann profitieren Sie von vertrauten Prozessen, geringeren Projektkosten und planbaren Releases.

Wann ist eine ERP-Neueinführung die bessere Wahl?

Wenn Altlasten, brüchige Integrationen oder Schattenprozesse die Weiterentwicklung bremsen. Eine Neueinführung eröffnet die Chance, Best Practices zu verankern und Ihre Systemlandschaft zukunftsfähig aufzustellen.

Gilt diese Überlegung auch für kleine Updates?

Nein. Dieser Beitrag bezieht sich auf substantielle Upgrades oder Neueinführungen, nicht auf Minor-Updates oder Patches.

Welchen strategischen Mehrwert kann eine Neueinführung bringen?

Nein. Dieser Beitrag bezieht sich auf substantielle Upgrades oder Neueinführungen, nicht auf Minor-Updates oder Patches.

Wie vergleicht man Kosten fair (TCO)?

Indem Sie Projekt- und Betriebskosten (CapEx/OpEx) zusammen mit Produktivitätseffekten, Risiko- und Opportunitätskosten betrachten – und beides an Ihren E2E-Szenarien messen.

Wie bezieht man Mitarbeitende sinnvoll ein?

Indem Sie früh Sponsoren und Key-User einbinden, Quick Wins sichtbar machen, eine Kill-Liste für Schattenprozesse definieren und Schulungen mit echten Szenarien durchführen.

Quellen

- Soh, C., Sia, S. K., & Tay-Yap, J. (2000). Enterprise resource planning: Cultural fits and misfits: Is ERP a universal solution? Communications of the ACM, 43(4), 47–51. https://doi.org/10.1145/332051.332070

- Hustad, E., & Stensholt, J. (2023). Customizing ERP-systems: A framework to support the decision-making process. Procedia Computer Science, 219, 789–796. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.352

- Barth, C., & Koch, S. (2019). Critical success factors in ERP upgrade projects. Industrial Management & Data Systems, 119(3), 656–675. https://doi.org/10.1108/IMDS-01-2018-0016

- Domagała, A., Grobler-Dębska, K., Wąs, J., & Kucharska, E. (2021). Post-implementation ERP software development: Upgrade, reimplementation or nothing? Applied Sciences, 11(11), 4937. https://doi.org/10.3390/app11114937

- Gattiker, T. F., & Goodhue, D. L. (2005). What happens after ERP implementation: Understanding the impact of interdependence and differentiation on plant-level outcomes. MIS Quarterly, 29(3), 559–585.

- Haug, A., Zachariassen, F., & Van Liempd, D. (2011). The costs of poor data quality. Journal of Industrial Engineering and Management, 4(2), 168–193. https://doi.org/10.3926/jiem.2011.v4n2.p168-193

- Stefanou, C. J. (2001). A framework for the ex-ante evaluation of ERP software. European Journal of Information Systems, 10(4), 204–215. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000407

- L’Yarfi, H., Motaki, N., Derrhi, M., Lahlou, I., El Mourabit, D., & Mokrim, H. (2024). Total cost of ownership optimization for ERP system implementation project using advanced technologies. In P. Pichappan, R. Rodriguez, & J. Y.-L. Chung (Eds.), Advances in Real-Time Intelligent Systems (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 950, pp. 160–168). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55848-1

- Cao, B., Jin, Y., Ulutaş, A., Topal, A., Stević, Ž., Karabasevic, D., & Sava, C. (2024). A new integrated rough multi-criteria decision-making model for enterprise resource planning software selection. PeerJ Computer Science, 10, e2096. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2096

- Karsak, E. E., & Özogul, C. O. (2009). An integrated decision-making approach for ERP system selection. Expert Systems with Applications, 36(1), 660–667. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.09.016